ダウンロード

製品特長

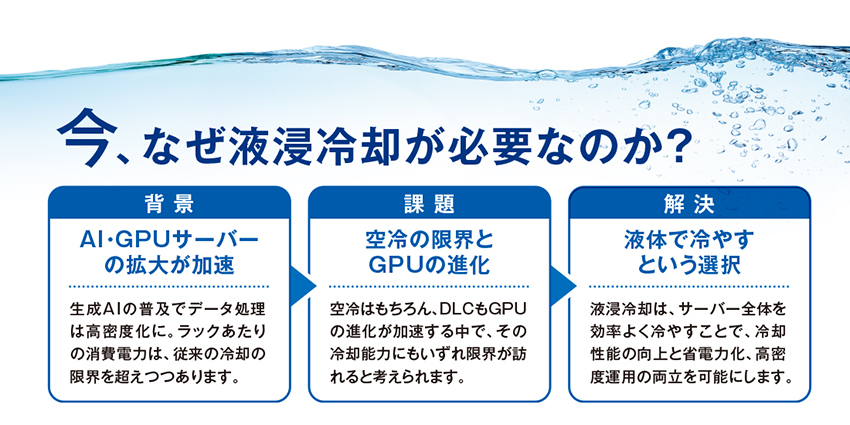

【背景】

AI・GPUサーバーの拡大が加速

生成AIの普及でデータ処理は高密度化に。

ラックあたりの消費電力は、従来の冷却の限界を超えつつあります。

【課題】

空冷の限界とGPUの進化

空冷はもちろん、DLCもGPUの進化が加速する中で、その冷却能力にもいずれ限界が訪れると考えられます。

【解決】

液体で冷やすという選択

液浸冷却は、サーバー全体を効率よく冷やすことで、冷却性能の向上と省電力化、高密度運用の両立を可能にします。

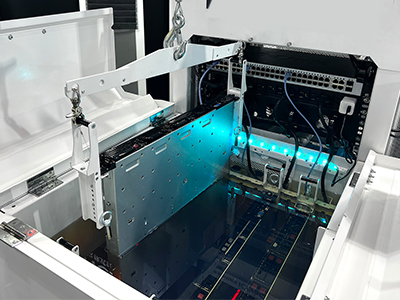

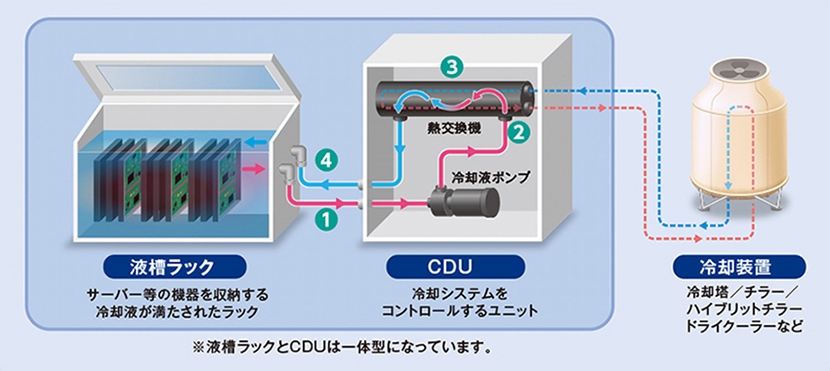

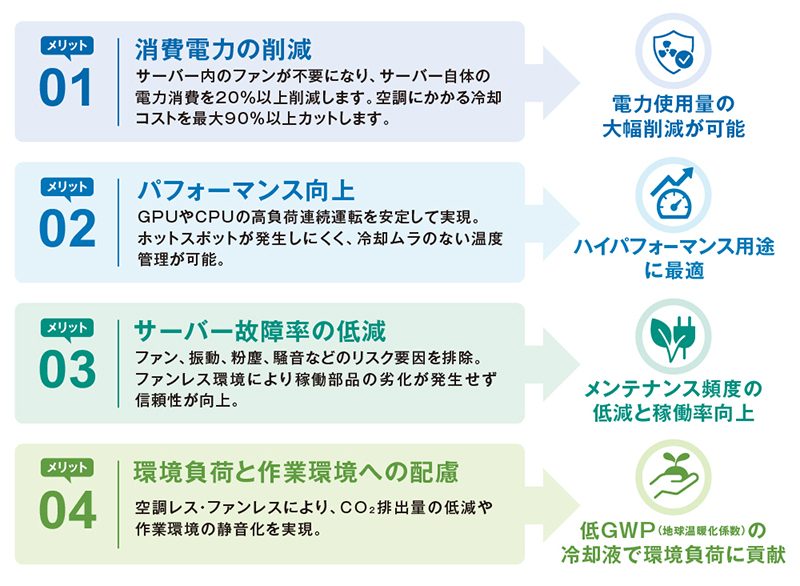

冷却のしくみ(一相液浸冷却/強制対流方式/強制循環方式)

サーバーが発する熱で温まった冷却液をポンプで循環させ、熱交換器で外部冷却装置の冷水と熱を交換。

その後、冷却された液が再びラックへ戻ることで、効率的な冷却サイクルを実現します。

【冷却の仕組み】

❶サーバーの排熱で冷却液が温まる

液漕ラック内で稼働するサーバーからの熱を冷却液が吸収します。

❷冷却液をポンプで循環

温まった冷却液は、ポンプによって循環ラインへと送り出されます。

❸熱交換器で冷却液を冷却

外部冷却装置(冷却塔やチラー)からの冷水で熱交換を行い、冷却液の温度を下げます。

❹冷却された液がラックへ戻る

冷却された液は再び液漕ラックへ戻り、冷却サイクルを繰り返します。

冷却方式の比較

高密度なAI・GPUサーバーの普及に伴い、空冷のみでは冷却能力や効率の限界が見え始めています。

こうした課題に対応するため、さまざまな冷却技術が用途に応じて進化・多様化してきました。

各方式には、用途や設置条件に応じた適材適所があります。

【空冷(Air Cooling)】

空気でサーバーを冷やす最も一般的な冷却方式

●一般的な業務サーバー向き

・サーバーに搭載されたファンと空調設備で熱を放出

・ラックあたり5~10kWが上限

・構築コストが安価

【DLC(Direct-to-Chip Liquid Cooling】

CPUやGPUなどチップに直接水冷プレートを充てる方式

●高発熱チップ搭載のHPCや解析サーバー向き

・高発熱チップの冷却効率を高め、空冷よりも高い冷却性能を発揮

・ファンや空調とのハイブリッド運用が前提となり、省電力・静音性が限定的

【液浸冷却(Immersion Cooling】

サーバー全体を冷却液に浸す方式

●高密度GPU処理環境向き

・サーバー全体を均一に冷却

・ファンレス、空調不要

・PUE1.03、静音

液浸冷却は、特にAI・GPUサーバー環境をはじめ、

HPC、エッジ、ブロックチェーン・マイニング、高負荷システム

など、幅広い分野で導入が進んでいます。

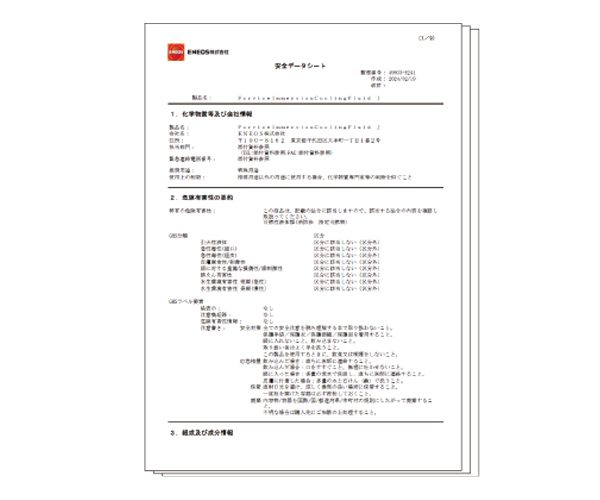

液浸冷却液〈Forvice Immersion Cooling Fluid J〉

当社オリジナルの液浸冷却専用フルードで、安定した品質と高い安全性を備えています。

無毒性で人や環境に配慮されており、密度・粘度・引火点などの物性も液浸冷却に最適化されています。 ICEraQシリーズと組み合わせて使用することで、より高い冷却効率と信頼性を実現します。

■冷却液の特徴

色 : 無色透明

密 度(15℃): 0.837g/㎤

動粘度(40℃): 34.8㎟/s

引 火 点 : 254℃

自然発火点: 402℃

消防法区分: 可燃性液体類

安 全 性 : 毒性なし。人体や環境に対して高い安全性を確保。

空冷と液浸におけるサーバー構成の違い

液浸冷却では、サーバー全体を冷却液に浸す構造のため、空冷用サーバーとはいくつかの構成上の違いがあります。

ただし、多くの場合、既存の汎用サーバーを一部仕様変更するだけで対応が可能です。

■液浸用サーバーへの主な対応方法

① CPUグリースの処理

空冷で使用されるサーマルグリース(熱伝導ペースト)は、液中で流出する恐れがあるため、 液浸環境に適したサーマルフォイル

(熱伝導シート)に置き換えます。

② ファンの取り外しとエミュレータの装着

ファンをすべて取り外し、ファン異常検知を回避するためのエミュレータチップを装着します。

③ ストレージのSSD化

可動部があるHDDは液浸に不向きなため、SSDへの置換が推奨されます。

ファンを取り外すことで、サーバー1台あたり

20%以上の消費電力削減 が期待できます。

液浸冷却による全体のPUE改善に加えて、個々のサーバーでの省電力効果も得られます。

液浸冷却導入のメリット

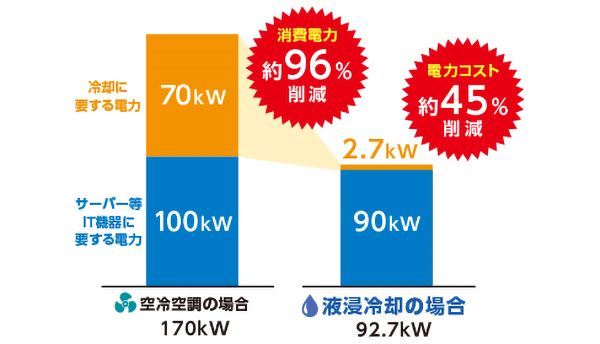

【メリット①:商品電力の削減】

サーバー内のファンが不要になり、サーバー自体の電力消費を20%以上削減します。

空調にかかる冷却コストを最大90%以上カットします。

【メリット②:パフォーマンス向上】

GPUやCPUの高負荷連続運転を安定して実現。

ホットスポットが発生しにくく、冷却ムラのない温度管理が可能。

【メリット③:サーバー故障率の低減】

ファン、振動、粉塵、騒音などのリスク要因を排除。

ファンレス環境により稼働部品の劣化が発生せず、信頼性が向上。

【メリット④:環境負荷と作業環境への配慮】

空調レス・ファンレスにより、CO2排出量の低減や作業環境の静音化を実現。

運用時消費電力の比較

液浸冷却ではサーバーファンの電力が不要となり、冷却はポンプのみで対応可能。

空冷と比べて消費電力を大幅に削減できます。

※本比較はフリークーリングを前提とした最適条件での一例です。

サーバー負荷や外気温等により、補助冷却(チラー等)が必要となる場合があります。

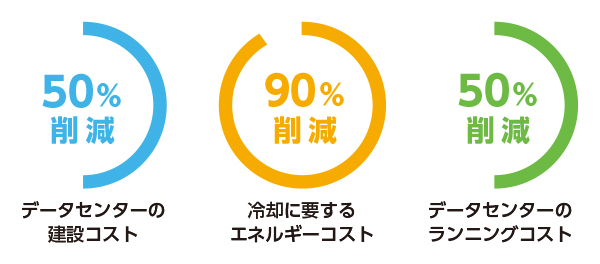

コストメリット

液浸冷却は、冷却機器の削減・スペース効率化・空調不要によって、

データセンター建設費を最大50%、冷却エネルギーコストを90%削減。さらに、ファンレス運用や高効率化によりランニングコスト全体を

約50%削減します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

日本フォームサービス株式会社は、GRCのライセンシングソリューションパートナーです。

米国の液浸冷却分野におけるパイオニア企業GRC(Green Revolution Cooling)は、世界21か国以上で導入実績を持ち、データセンターの冷却効率と信頼性を向上させています。当社はGRCとライセンス契約を締結し、同社の「ICEraQ」シリーズを日本市場向けにローカライズして製造・販売しています。

これにより、日本の環境や運用に適した形で信頼性の高い液浸冷却ソリューションを提供しています。

GRC社×Asperitas社によるFAQページ(外部サイトへ移動します。)

液浸冷却ニュース(外部サイトへ移動します。)

見学希望の方はコチラ

液浸冷却装置のデモ機見学および検証希望の方は以下問合せ先から御連絡を

御願い致します。

Email: marketing@forvice.co.jp

関連キーワードから探す