サーバールーム ファシリティ製品一覧

冷却システムの

基礎知識

データセンターやサーバールームにはなぜ冷却システムが必要なのか

データセンターやサーバールームには、

サーバー、ネットワーク機器、ストレージ、PDU(電源分配装置)など、

膨大な数の電子機器が設置されています。

これらの機器は稼働中に大量の熱を発生させるため、適切な冷却システムを導入しないと、処理性能の低下や誤動作、突発的なシャットダウンなどの障害を引き起こす可能性があります。

特に近年では、CPUやGPUの高性能化・高密度化により、1ラックあたりの発熱量が飛躍的に増加しており、従来の空冷方式だけでは冷却が追いつかないケースも増えています。

安定稼働を維持するためには、気流の制御や空調能力の最適化、熱だまりを防ぐレイアウト設計が不可欠です。冷却方式には、

空調による空冷

ホットアイル/コールドアイル構成によるゾーニング

液冷や液浸冷却

といった方式があり、設置環境やラック構成に応じて適切な手法を選定することが求められます。

消費電力と冷却効率のバランスを最適化することは、省エネや脱炭素といった環境配慮の面でも重要視されており、大規模施設ではPUE(電力使用効率)を改善するための取り組みも活発です。

また、冷却システムの選定は単体の設備にとどまらず、ラックサイズや機器の配置、整線計画、将来的な拡張性とも深く関係しています。

冷却は単なる空調設備ではなく、ITインフラ全体の性能と持続性を左右する設計要素です。冷却視点を取り入れた施設設計が、将来的な安定運用への第一歩となります。

代表的な冷却方法(それぞれのメリットとデメリットも解説)

データセンターやサーバールームの安定稼働には、適切な冷却方式の選定が不可欠です。

機器の高性能化やラックの高密度化により発熱量が増加する中、冷却の効率性はシステム全体の信頼性と省エネルギー性を大きく左右します。

ここでは、代表的な冷却方式と、それぞれのメリット・デメリットについて解説します。

【1】空冷(空調+自然対流)

最も一般的な冷却方式であり、空調機(PAC)から室内に供給される冷気でラックや機器を冷却します。コールドアイル/ホットアイル構成により気流制御を行います。

メリット: 導入コストが比較的低く、既存施設でも対応しやすい/運用・保守がシンプル/標準的な冷却環境に適合

デメリット: 高密度構成では冷却効率が低下/室内全体の冷却で電力消費が大きい/局所的な熱だまりが発生しやすい

【2】リアドア冷却(Rear Door Heat Exchanger)

ラック背面に熱交換器を取り付け、排気熱を冷却水で処理する方式です。空気を直接冷却することで高効率化が可能です。

メリット: 高発熱ラックに対応可能/空調負荷の低減/ホットスポットの抑制

デメリット: 冷却水配管や専用ラック構成が必要/初期導入コストが高め/漏水対策が求められる

【3】液冷(DLC:Direct Liquid Cooling)

冷却ブロックをCPUやGPUなどの発熱部に装着し、冷却液を循環させて熱を除去する水冷方式です。空冷とのハイブリッド構成となるため、ファンは残ります。

メリット: 高発熱対応/空冷に比べて冷却効率が高い/ファンの負荷を軽減できるため冷却性能が安定

デメリット: 機器の対応制限あり/静音性は限定的(ファンは残る)/冷却液の管理や配管設計が必要/導入時の設計負荷が高い

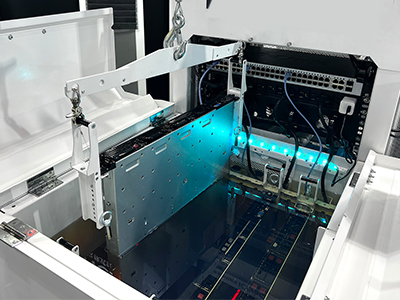

【4】液浸冷却(Immersion Cooling)

サーバー全体を冷却液に浸し、すべての発熱源を直接冷却する方式です。空気を介さず、熱を液体に直接伝えるため伝熱効率が極めて高く、ファンレス構成も可能です。

メリット: 高い冷却性能/完全ファンレスによる静音化・省エネ/部品寿命の延長/高密度ラック構成に対応可能

デメリット: 専用筐体と運用体制が必要/メンテナンス性に課題/液体管理や設計変更に伴う初期負荷が大きい

冷却方式の選定は、ラック構成や発熱量、将来の拡張性、保守性、省エネ要件などを踏まえた総合的な判断が求められます。現場の課題と将来性のバランスを見極める戦略的視点が、冷却方式の選定では重要です。自社の運用環境に即した冷却手法を選ぶことが、施設全体の最適化への近道となります。

液浸冷却、液体冷却が注目を浴びる理由

近年、データセンターやHPC(高性能計算)環境において、「液体冷却」や「液浸冷却」といった新しい冷却技術が注目を集めています。その背景には、サーバーやネットワーク機器の処理性能が飛躍的に向上し、それに伴って発熱量も大きく増加しているという課題があります。

特に、生成AI、GPUサーバー、5Gインフラなどに代表される高密度かつ高発熱な機器構成では、従来の空冷方式だけでは冷却が追いつかず、熱による性能劣化や機器停止といったリスクが現実のものとなってきました。

液体冷却は、空気に比べて約1,000倍の熱伝導効率を持つ冷却媒体(冷却水や誘電性液体など)を利用することで、発熱源から効率よく熱を吸収・移動させることができる冷却手法です。とくに、CPUやGPUといった主要コンポーネントを直接冷却する「DLC(Direct Liquid Cooling)」、および筐体全体を液中に沈めて冷却する「液浸冷却(Immersion Cooling)」が代表的な方式として注目されています。

液浸冷却においては、ファンレス化が可能なため、消費電力の削減や動作音の低減、粉塵によるトラブルの回避といったメリットも享受できます。

さらに、温排熱の回収・再利用によるエネルギー最適化や、機器寿命の延長、省スペース化も図れることから、PUE改善や脱炭素化の実現に貢献する手段として、大手データセンター事業者の間でも検証・実証が進みつつあり、将来的な導入に向けた注目が高まっています。

エネルギー効率・環境負荷・信頼性の三軸を満たすソリューションとして、液冷技術は今後の設備計画における重要な選択肢となるでしょう。